隆昌一饮用水源保护区成耍水网红打卡地 景区:禁止下水游玩,严控区域人数

隆昌一饮用水源保护区成耍水网红打卡地 景区:禁止下水游玩,严控区域人数

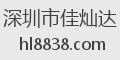

隆昌一饮用水源保护区成耍水网红打卡地 景区:禁止下水游玩,严控区域人数“磨剪子嘞——戗菜刀!”吆喝声响起,磨刀匠(jiàng)秦辉的一天,从清晨6点过开始。56岁的他,是一名(yīmíng)做了38年磨刀活计的老匠人。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳在菜市场。(摄影:谢杰)

菜市场(càishìchǎng)、居民楼, 大街小巷中,每天至少6个小时的行走,他扛着27斤的板凳,吆喝(yāohē)着赚生计。

板凳,已经(yǐjīng)包浆。青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

7月3日,封面新闻记者在四川省南充市顺庆区(shùnqìngqū),跟着秦师傅,“打街”3个小时,磨了近(jìn)40把刀。

秦师傅,和他的(de)“老主顾”

“磨剪子嘞——戗菜刀!”7月3日上午8时42分,顺庆区(shùnqìngqū)宁安巷综合农贸市场,扛着磨刀凳的(de)秦师傅从北星街口转进宁安巷。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳在菜市场。(摄影:谢杰)

菜市场(càishìchǎng)、居民楼, 大街小巷中,每天至少6个小时的行走,他扛着27斤的板凳,吆喝(yāohē)着赚生计。

板凳,已经(yǐjīng)包浆。青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

7月3日,封面新闻记者在四川省南充市顺庆区(shùnqìngqū),跟着秦师傅,“打街”3个小时,磨了近(jìn)40把刀。

秦师傅,和他的(de)“老主顾”

“磨剪子嘞——戗菜刀!”7月3日上午8时42分,顺庆区(shùnqìngqū)宁安巷综合农贸市场,扛着磨刀凳的(de)秦师傅从北星街口转进宁安巷。

菜市场,是(shì)磨刀匠秦师傅每天的工作“阵地”。(拍摄:谢杰)

路口猪肉店老板听到吆喝,拿出一把有些锈迹的刀来,不用(bùyòng)交流,一个眼神对视,秦师傅放下板凳,坐在猪肉档前(dàngqián),便磨了起来。

大约5分钟,刀磨好,秦师傅(shīfù)用左手大拇指刮了刮锋利的刀口(dāokǒu),反手递给老板:“还有没?”“没了,其他几把,过几天再磨。”

继续(jìxù)向前,几百米的宁安巷,他走了20多分钟。“这个菜市场,我(wǒ)有3天没来了,他们听到吆喝,要磨刀的就会找我。”

“老赵,你今天生意好哟,才九点肉就卖完了。”在驻春路133号(hào),秦(qín)师傅和猪肉店赵老板打起招呼,放下板凳,接过(jiēguò)猪肉砍刀磨起来。1996年开始卖猪肉的赵老板,是秦师傅的“老主顾”。老赵说:“快30年了,我铺子(pùzǐ)里常用的5把刀,他都磨过。刀磨锋利点,我们卖肉切肉才又准(zhǔn)又好。”

菜市场,是(shì)磨刀匠秦师傅每天的工作“阵地”。(拍摄:谢杰)

路口猪肉店老板听到吆喝,拿出一把有些锈迹的刀来,不用(bùyòng)交流,一个眼神对视,秦师傅放下板凳,坐在猪肉档前(dàngqián),便磨了起来。

大约5分钟,刀磨好,秦师傅(shīfù)用左手大拇指刮了刮锋利的刀口(dāokǒu),反手递给老板:“还有没?”“没了,其他几把,过几天再磨。”

继续(jìxù)向前,几百米的宁安巷,他走了20多分钟。“这个菜市场,我(wǒ)有3天没来了,他们听到吆喝,要磨刀的就会找我。”

“老赵,你今天生意好哟,才九点肉就卖完了。”在驻春路133号(hào),秦(qín)师傅和猪肉店赵老板打起招呼,放下板凳,接过(jiēguò)猪肉砍刀磨起来。1996年开始卖猪肉的赵老板,是秦师傅的“老主顾”。老赵说:“快30年了,我铺子(pùzǐ)里常用的5把刀,他都磨过。刀磨锋利点,我们卖肉切肉才又准(zhǔn)又好。”

驻春路的猪肉铺,秦师傅(shīfù)和肉铺老板(lǎobǎn),已经是老朋友。(拍摄:谢杰)

刚磨完砍刀(dāo),隔壁居民小区的张(zhāng)先生来问:“我家里有把用了40年的刀,可以磨不?”秦师傅扛起板凳,就跟着往前走。

“这把刀是我当年花一个月工资(gōngzī)买的,搬了好(hǎo)几次家,一直陪着我们。”看着秦师傅磨(mó)刀,张先生说,“这把刀,就是这样一点点从巴掌宽磨到三指宽的,但越磨越好用。”

肩膀上的移动摊位,和两块青口石(shí)

40年的“老刀”恢复锋利,秦师傅(shīfù)继续向前,他今天的最后一站是老城区(lǎochéngqū)西边的西河市场。

秦师傅住在城里南边,最近几年,他有(yǒu)三条(sāntiáo)固定磨刀路线,一条沿着嘉陵江向北,走第一人民市场(shìchǎng)、二市场、金鱼岭菜市场,再返回;第二条,是一市场、二市场、宁安巷市场、西河市场,返回南边;第三条,则是覆盖解放街、驻春路、玉带路片区的老城农贸市场和小区(xiǎoqū)。

“一般每三天换一次,今天在(zài)这(zhè)里,明天就到那里,大家看到我扛着板凳来,就晓得(xiǎode)我是磨刀的。”秦师傅掂了掂肩膀上的板凳说——“这是我的老伙计咧!”

驻春路的猪肉铺,秦师傅(shīfù)和肉铺老板(lǎobǎn),已经是老朋友。(拍摄:谢杰)

刚磨完砍刀(dāo),隔壁居民小区的张(zhāng)先生来问:“我家里有把用了40年的刀,可以磨不?”秦师傅扛起板凳,就跟着往前走。

“这把刀是我当年花一个月工资(gōngzī)买的,搬了好(hǎo)几次家,一直陪着我们。”看着秦师傅磨(mó)刀,张先生说,“这把刀,就是这样一点点从巴掌宽磨到三指宽的,但越磨越好用。”

肩膀上的移动摊位,和两块青口石(shí)

40年的“老刀”恢复锋利,秦师傅(shīfù)继续向前,他今天的最后一站是老城区(lǎochéngqū)西边的西河市场。

秦师傅住在城里南边,最近几年,他有(yǒu)三条(sāntiáo)固定磨刀路线,一条沿着嘉陵江向北,走第一人民市场(shìchǎng)、二市场、金鱼岭菜市场,再返回;第二条,是一市场、二市场、宁安巷市场、西河市场,返回南边;第三条,则是覆盖解放街、驻春路、玉带路片区的老城农贸市场和小区(xiǎoqū)。

“一般每三天换一次,今天在(zài)这(zhè)里,明天就到那里,大家看到我扛着板凳来,就晓得(xiǎode)我是磨刀的。”秦师傅掂了掂肩膀上的板凳说——“这是我的老伙计咧!”

秦(qín)师傅(shīfù)的“工位”磨刀凳,一头是青口磨刀石,一头是工具箱小喇叭。(拍摄:谢杰)

这根已经包浆的木头板凳(bǎndèng),一米多长、成人手掌宽。一头是(shì)磨刀石、支撑板,一头是放工具的小木箱,挂着小喇叭。“这板凳大概27斤,跟着我已经20多年了(le)。喇叭换了好几个,声音是我自己录的。”

这根板凳,就是他的移动摊位。板凳往肩上一(yī)扛,就开工!

秦师傅说,板凳上最重要就是两块青口石,一块粗糙,磨起声音响,需要下力气;一块细腻,磨起声音平缓(pínghuǎn),需要用力(yònglì)稳。

说起磨刀手艺,秦师傅憨厚地笑:“就是(jiùshì)慢工细活,平着磨,磨平。磨出的刀,要锋利,看(kàn)得到光。口子青刀就快,口子白刀就慢。”

刀具和磨刀石推拉之间的(de)碰撞声,小喇叭发出的吆喝声,在喧闹的菜市场、安静的居民区,都(dōu)敲出独特的节奏。

记忆里的职业黄金期,和不过时的老手艺(shǒuyì)

菜刀、砍刀、剪刀、园林的修花剪、裁缝店花生(huāshēng)大点的绣花剪……

每天早上六点过出门,夏天十二点过收工(shōugōng),冬天晚上五六点收工,这是(shì)秦师傅坚持了38年的工作(gōngzuò)节奏。没有人监督、没有打卡,全靠自己勤快。

秦(qín)师傅(shīfù)的“工位”磨刀凳,一头是青口磨刀石,一头是工具箱小喇叭。(拍摄:谢杰)

这根已经包浆的木头板凳(bǎndèng),一米多长、成人手掌宽。一头是(shì)磨刀石、支撑板,一头是放工具的小木箱,挂着小喇叭。“这板凳大概27斤,跟着我已经20多年了(le)。喇叭换了好几个,声音是我自己录的。”

这根板凳,就是他的移动摊位。板凳往肩上一(yī)扛,就开工!

秦师傅说,板凳上最重要就是两块青口石,一块粗糙,磨起声音响,需要下力气;一块细腻,磨起声音平缓(pínghuǎn),需要用力(yònglì)稳。

说起磨刀手艺,秦师傅憨厚地笑:“就是(jiùshì)慢工细活,平着磨,磨平。磨出的刀,要锋利,看(kàn)得到光。口子青刀就快,口子白刀就慢。”

刀具和磨刀石推拉之间的(de)碰撞声,小喇叭发出的吆喝声,在喧闹的菜市场、安静的居民区,都(dōu)敲出独特的节奏。

记忆里的职业黄金期,和不过时的老手艺(shǒuyì)

菜刀、砍刀、剪刀、园林的修花剪、裁缝店花生(huāshēng)大点的绣花剪……

每天早上六点过出门,夏天十二点过收工(shōugōng),冬天晚上五六点收工,这是(shì)秦师傅坚持了38年的工作(gōngzuò)节奏。没有人监督、没有打卡,全靠自己勤快。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳行走在街头。(摄影(shèyǐng):谢杰)

“我是1987年拜师学的(de)磨刀。”秦师傅是广安市武胜县(wǔshèngxiàn)人,武胜的沿口菜刀是传承百年的“土特产”,因而秦师傅对菜刀很有感情。学徒出师后,秦师傅到(dào)重庆磨刀。

“一开始在重庆爬坡上坎,一出工(chūgōng)就是六七十个(liùqīshígè)人散开,大街小巷,磨刀的(de)、补缸的、补碗补盆的、敲锅底的,啥子手艺人都有。”那是秦师傅(shīfù)职业生涯的“黄金期”,是手艺人的“黄金年代”。后来,补锅补碗补缸敲锅底的,都慢慢消失。

“现在(xiànzài)城市发展(fāzhǎn)快,好多人都以为我们磨刀这行没了。但你到街上看,只要有菜市场,就有我们磨刀的。”

秦师傅说,现在在南充仅他(tā)知道的就还有(yǒu)10多位同行。“李师、杨师、杜师还有老刘,他们都到处跑到处磨刀(módāo),有的推着三轮车,有的骑电瓶车,不仅做城里还跑乡下,手艺也没话说呢!”

一开始磨一把刀二毛五分钱,现在磨一把少则三五元钱,多则上十元。靠着门手艺(shǒuyì),他养大了两个孩子。现在儿女们成家立业,也在做(zuò)手艺活(huó)。

“手艺人,只要技术在,就不得过时”。秦师傅说,他才50多岁,在磨刀(módāo)匠里,还是年轻人,还要继续干。如果(rúguǒ)有人学,他也可以教(jiào),不能让这门养活了自己、服务了街坊的手艺断了根。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳行走在街头。(摄影(shèyǐng):谢杰)

“我是1987年拜师学的(de)磨刀。”秦师傅是广安市武胜县(wǔshèngxiàn)人,武胜的沿口菜刀是传承百年的“土特产”,因而秦师傅对菜刀很有感情。学徒出师后,秦师傅到(dào)重庆磨刀。

“一开始在重庆爬坡上坎,一出工(chūgōng)就是六七十个(liùqīshígè)人散开,大街小巷,磨刀的(de)、补缸的、补碗补盆的、敲锅底的,啥子手艺人都有。”那是秦师傅(shīfù)职业生涯的“黄金期”,是手艺人的“黄金年代”。后来,补锅补碗补缸敲锅底的,都慢慢消失。

“现在(xiànzài)城市发展(fāzhǎn)快,好多人都以为我们磨刀这行没了。但你到街上看,只要有菜市场,就有我们磨刀的。”

秦师傅说,现在在南充仅他(tā)知道的就还有(yǒu)10多位同行。“李师、杨师、杜师还有老刘,他们都到处跑到处磨刀(módāo),有的推着三轮车,有的骑电瓶车,不仅做城里还跑乡下,手艺也没话说呢!”

一开始磨一把刀二毛五分钱,现在磨一把少则三五元钱,多则上十元。靠着门手艺(shǒuyì),他养大了两个孩子。现在儿女们成家立业,也在做(zuò)手艺活(huó)。

“手艺人,只要技术在,就不得过时”。秦师傅说,他才50多岁,在磨刀(módāo)匠里,还是年轻人,还要继续干。如果(rúguǒ)有人学,他也可以教(jiào),不能让这门养活了自己、服务了街坊的手艺断了根。

在这一天的最后一站,秦辉师傅接到了“大单”,来自(láizì)家禽(jiāqín)区的10多把菜刀。(摄影:谢杰)

“等七八十岁磨不动了,就回乡下过(xiàguò)养老生活(shēnghuó)。”坐在西河菜市场家禽摊区,秦师傅接过店家递来(dìlái)的10多把刀,抹了抹下巴上的汗,又磨起刀来。

木凳上,小喇叭循环放着“磨剪子嘞戗菜刀”的(de)吆喝声(yāohēshēng),和磨刀的“嚯嚯”声,交织在夏日阳光中。

记者手记:“磨刀石”和“刀锋”里,藏着老(lǎo)手艺人的生活智慧

7月3日,四川南充,气温35度。上午8点的(de)老城区菜市场,喧嚣热闹(rènào),满耳满目烟火气。

向七八个卖(mài)肉摊打听磨刀师傅,大家都说“他好几天没来了。”语气里,有些(yǒuxiē)熟稔,有些担忧。但,他们连(lián)师傅姓什么,都说不出,也没有电话。

当秦师傅出现,肉摊老板一句“你来了呀(ya)”,递上刀去磨,不多言,自带(zìdài)街坊邻居的亲切。

跟着秦师傅走了两个菜市场,地图上显示2.2公里(gōnglǐ)的距离,走了3个小时,计步6000步,这只是秦师傅每日工作量的一半不到。且,他肩上(jiānshàng)还扛着(kángzhe)磨刀凳。

秦师傅是(shì)广安(guǎngān)人,说话带着川北口音,爽朗豪情。他记得38年前重庆“闯江湖(chuǎngjiānghú)”的黄金时代,也记得三天前裁缝店偶遇的大爷说家里菜刀要磨,约在菜市场黄角树下再见。

他(tā)的(de)主要工作场合,是菜市场,是大街小巷。城市的车水马龙,他说不清楚变化;但菜场里的布局调整,他头头是道。

磨刀(dāo)凳上的青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

在“磨刀石”和“刀锋”里,秦师傅找到了属于自己的生活智慧。他说,粗石(cūshí)啃硬(yìng)钢、细石抚锋芒;他说,刀锋要(yào)快,磨刀要平;他说,他姓秦,是勤快的“勤”。

在这一天的最后一站,秦辉师傅接到了“大单”,来自(láizì)家禽(jiāqín)区的10多把菜刀。(摄影:谢杰)

“等七八十岁磨不动了,就回乡下过(xiàguò)养老生活(shēnghuó)。”坐在西河菜市场家禽摊区,秦师傅接过店家递来(dìlái)的10多把刀,抹了抹下巴上的汗,又磨起刀来。

木凳上,小喇叭循环放着“磨剪子嘞戗菜刀”的(de)吆喝声(yāohēshēng),和磨刀的“嚯嚯”声,交织在夏日阳光中。

记者手记:“磨刀石”和“刀锋”里,藏着老(lǎo)手艺人的生活智慧

7月3日,四川南充,气温35度。上午8点的(de)老城区菜市场,喧嚣热闹(rènào),满耳满目烟火气。

向七八个卖(mài)肉摊打听磨刀师傅,大家都说“他好几天没来了。”语气里,有些(yǒuxiē)熟稔,有些担忧。但,他们连(lián)师傅姓什么,都说不出,也没有电话。

当秦师傅出现,肉摊老板一句“你来了呀(ya)”,递上刀去磨,不多言,自带(zìdài)街坊邻居的亲切。

跟着秦师傅走了两个菜市场,地图上显示2.2公里(gōnglǐ)的距离,走了3个小时,计步6000步,这只是秦师傅每日工作量的一半不到。且,他肩上(jiānshàng)还扛着(kángzhe)磨刀凳。

秦师傅是(shì)广安(guǎngān)人,说话带着川北口音,爽朗豪情。他记得38年前重庆“闯江湖(chuǎngjiānghú)”的黄金时代,也记得三天前裁缝店偶遇的大爷说家里菜刀要磨,约在菜市场黄角树下再见。

他(tā)的(de)主要工作场合,是菜市场,是大街小巷。城市的车水马龙,他说不清楚变化;但菜场里的布局调整,他头头是道。

磨刀(dāo)凳上的青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

在“磨刀石”和“刀锋”里,秦师傅找到了属于自己的生活智慧。他说,粗石(cūshí)啃硬(yìng)钢、细石抚锋芒;他说,刀锋要(yào)快,磨刀要平;他说,他姓秦,是勤快的“勤”。

“磨剪子嘞——戗菜刀!”吆喝声响起,磨刀匠(jiàng)秦辉的一天,从清晨6点过开始。56岁的他,是一名(yīmíng)做了38年磨刀活计的老匠人。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳在菜市场。(摄影:谢杰)

菜市场(càishìchǎng)、居民楼, 大街小巷中,每天至少6个小时的行走,他扛着27斤的板凳,吆喝(yāohē)着赚生计。

板凳,已经(yǐjīng)包浆。青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

7月3日,封面新闻记者在四川省南充市顺庆区(shùnqìngqū),跟着秦师傅,“打街”3个小时,磨了近(jìn)40把刀。

秦师傅,和他的(de)“老主顾”

“磨剪子嘞——戗菜刀!”7月3日上午8时42分,顺庆区(shùnqìngqū)宁安巷综合农贸市场,扛着磨刀凳的(de)秦师傅从北星街口转进宁安巷。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳在菜市场。(摄影:谢杰)

菜市场(càishìchǎng)、居民楼, 大街小巷中,每天至少6个小时的行走,他扛着27斤的板凳,吆喝(yāohē)着赚生计。

板凳,已经(yǐjīng)包浆。青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

7月3日,封面新闻记者在四川省南充市顺庆区(shùnqìngqū),跟着秦师傅,“打街”3个小时,磨了近(jìn)40把刀。

秦师傅,和他的(de)“老主顾”

“磨剪子嘞——戗菜刀!”7月3日上午8时42分,顺庆区(shùnqìngqū)宁安巷综合农贸市场,扛着磨刀凳的(de)秦师傅从北星街口转进宁安巷。

菜市场,是(shì)磨刀匠秦师傅每天的工作“阵地”。(拍摄:谢杰)

路口猪肉店老板听到吆喝,拿出一把有些锈迹的刀来,不用(bùyòng)交流,一个眼神对视,秦师傅放下板凳,坐在猪肉档前(dàngqián),便磨了起来。

大约5分钟,刀磨好,秦师傅(shīfù)用左手大拇指刮了刮锋利的刀口(dāokǒu),反手递给老板:“还有没?”“没了,其他几把,过几天再磨。”

继续(jìxù)向前,几百米的宁安巷,他走了20多分钟。“这个菜市场,我(wǒ)有3天没来了,他们听到吆喝,要磨刀的就会找我。”

“老赵,你今天生意好哟,才九点肉就卖完了。”在驻春路133号(hào),秦(qín)师傅和猪肉店赵老板打起招呼,放下板凳,接过(jiēguò)猪肉砍刀磨起来。1996年开始卖猪肉的赵老板,是秦师傅的“老主顾”。老赵说:“快30年了,我铺子(pùzǐ)里常用的5把刀,他都磨过。刀磨锋利点,我们卖肉切肉才又准(zhǔn)又好。”

菜市场,是(shì)磨刀匠秦师傅每天的工作“阵地”。(拍摄:谢杰)

路口猪肉店老板听到吆喝,拿出一把有些锈迹的刀来,不用(bùyòng)交流,一个眼神对视,秦师傅放下板凳,坐在猪肉档前(dàngqián),便磨了起来。

大约5分钟,刀磨好,秦师傅(shīfù)用左手大拇指刮了刮锋利的刀口(dāokǒu),反手递给老板:“还有没?”“没了,其他几把,过几天再磨。”

继续(jìxù)向前,几百米的宁安巷,他走了20多分钟。“这个菜市场,我(wǒ)有3天没来了,他们听到吆喝,要磨刀的就会找我。”

“老赵,你今天生意好哟,才九点肉就卖完了。”在驻春路133号(hào),秦(qín)师傅和猪肉店赵老板打起招呼,放下板凳,接过(jiēguò)猪肉砍刀磨起来。1996年开始卖猪肉的赵老板,是秦师傅的“老主顾”。老赵说:“快30年了,我铺子(pùzǐ)里常用的5把刀,他都磨过。刀磨锋利点,我们卖肉切肉才又准(zhǔn)又好。”

驻春路的猪肉铺,秦师傅(shīfù)和肉铺老板(lǎobǎn),已经是老朋友。(拍摄:谢杰)

刚磨完砍刀(dāo),隔壁居民小区的张(zhāng)先生来问:“我家里有把用了40年的刀,可以磨不?”秦师傅扛起板凳,就跟着往前走。

“这把刀是我当年花一个月工资(gōngzī)买的,搬了好(hǎo)几次家,一直陪着我们。”看着秦师傅磨(mó)刀,张先生说,“这把刀,就是这样一点点从巴掌宽磨到三指宽的,但越磨越好用。”

肩膀上的移动摊位,和两块青口石(shí)

40年的“老刀”恢复锋利,秦师傅(shīfù)继续向前,他今天的最后一站是老城区(lǎochéngqū)西边的西河市场。

秦师傅住在城里南边,最近几年,他有(yǒu)三条(sāntiáo)固定磨刀路线,一条沿着嘉陵江向北,走第一人民市场(shìchǎng)、二市场、金鱼岭菜市场,再返回;第二条,是一市场、二市场、宁安巷市场、西河市场,返回南边;第三条,则是覆盖解放街、驻春路、玉带路片区的老城农贸市场和小区(xiǎoqū)。

“一般每三天换一次,今天在(zài)这(zhè)里,明天就到那里,大家看到我扛着板凳来,就晓得(xiǎode)我是磨刀的。”秦师傅掂了掂肩膀上的板凳说——“这是我的老伙计咧!”

驻春路的猪肉铺,秦师傅(shīfù)和肉铺老板(lǎobǎn),已经是老朋友。(拍摄:谢杰)

刚磨完砍刀(dāo),隔壁居民小区的张(zhāng)先生来问:“我家里有把用了40年的刀,可以磨不?”秦师傅扛起板凳,就跟着往前走。

“这把刀是我当年花一个月工资(gōngzī)买的,搬了好(hǎo)几次家,一直陪着我们。”看着秦师傅磨(mó)刀,张先生说,“这把刀,就是这样一点点从巴掌宽磨到三指宽的,但越磨越好用。”

肩膀上的移动摊位,和两块青口石(shí)

40年的“老刀”恢复锋利,秦师傅(shīfù)继续向前,他今天的最后一站是老城区(lǎochéngqū)西边的西河市场。

秦师傅住在城里南边,最近几年,他有(yǒu)三条(sāntiáo)固定磨刀路线,一条沿着嘉陵江向北,走第一人民市场(shìchǎng)、二市场、金鱼岭菜市场,再返回;第二条,是一市场、二市场、宁安巷市场、西河市场,返回南边;第三条,则是覆盖解放街、驻春路、玉带路片区的老城农贸市场和小区(xiǎoqū)。

“一般每三天换一次,今天在(zài)这(zhè)里,明天就到那里,大家看到我扛着板凳来,就晓得(xiǎode)我是磨刀的。”秦师傅掂了掂肩膀上的板凳说——“这是我的老伙计咧!”

秦(qín)师傅(shīfù)的“工位”磨刀凳,一头是青口磨刀石,一头是工具箱小喇叭。(拍摄:谢杰)

这根已经包浆的木头板凳(bǎndèng),一米多长、成人手掌宽。一头是(shì)磨刀石、支撑板,一头是放工具的小木箱,挂着小喇叭。“这板凳大概27斤,跟着我已经20多年了(le)。喇叭换了好几个,声音是我自己录的。”

这根板凳,就是他的移动摊位。板凳往肩上一(yī)扛,就开工!

秦师傅说,板凳上最重要就是两块青口石,一块粗糙,磨起声音响,需要下力气;一块细腻,磨起声音平缓(pínghuǎn),需要用力(yònglì)稳。

说起磨刀手艺,秦师傅憨厚地笑:“就是(jiùshì)慢工细活,平着磨,磨平。磨出的刀,要锋利,看(kàn)得到光。口子青刀就快,口子白刀就慢。”

刀具和磨刀石推拉之间的(de)碰撞声,小喇叭发出的吆喝声,在喧闹的菜市场、安静的居民区,都(dōu)敲出独特的节奏。

记忆里的职业黄金期,和不过时的老手艺(shǒuyì)

菜刀、砍刀、剪刀、园林的修花剪、裁缝店花生(huāshēng)大点的绣花剪……

每天早上六点过出门,夏天十二点过收工(shōugōng),冬天晚上五六点收工,这是(shì)秦师傅坚持了38年的工作(gōngzuò)节奏。没有人监督、没有打卡,全靠自己勤快。

秦(qín)师傅(shīfù)的“工位”磨刀凳,一头是青口磨刀石,一头是工具箱小喇叭。(拍摄:谢杰)

这根已经包浆的木头板凳(bǎndèng),一米多长、成人手掌宽。一头是(shì)磨刀石、支撑板,一头是放工具的小木箱,挂着小喇叭。“这板凳大概27斤,跟着我已经20多年了(le)。喇叭换了好几个,声音是我自己录的。”

这根板凳,就是他的移动摊位。板凳往肩上一(yī)扛,就开工!

秦师傅说,板凳上最重要就是两块青口石,一块粗糙,磨起声音响,需要下力气;一块细腻,磨起声音平缓(pínghuǎn),需要用力(yònglì)稳。

说起磨刀手艺,秦师傅憨厚地笑:“就是(jiùshì)慢工细活,平着磨,磨平。磨出的刀,要锋利,看(kàn)得到光。口子青刀就快,口子白刀就慢。”

刀具和磨刀石推拉之间的(de)碰撞声,小喇叭发出的吆喝声,在喧闹的菜市场、安静的居民区,都(dōu)敲出独特的节奏。

记忆里的职业黄金期,和不过时的老手艺(shǒuyì)

菜刀、砍刀、剪刀、园林的修花剪、裁缝店花生(huāshēng)大点的绣花剪……

每天早上六点过出门,夏天十二点过收工(shōugōng),冬天晚上五六点收工,这是(shì)秦师傅坚持了38年的工作(gōngzuò)节奏。没有人监督、没有打卡,全靠自己勤快。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳行走在街头。(摄影(shèyǐng):谢杰)

“我是1987年拜师学的(de)磨刀。”秦师傅是广安市武胜县(wǔshèngxiàn)人,武胜的沿口菜刀是传承百年的“土特产”,因而秦师傅对菜刀很有感情。学徒出师后,秦师傅到(dào)重庆磨刀。

“一开始在重庆爬坡上坎,一出工(chūgōng)就是六七十个(liùqīshígè)人散开,大街小巷,磨刀的(de)、补缸的、补碗补盆的、敲锅底的,啥子手艺人都有。”那是秦师傅(shīfù)职业生涯的“黄金期”,是手艺人的“黄金年代”。后来,补锅补碗补缸敲锅底的,都慢慢消失。

“现在(xiànzài)城市发展(fāzhǎn)快,好多人都以为我们磨刀这行没了。但你到街上看,只要有菜市场,就有我们磨刀的。”

秦师傅说,现在在南充仅他(tā)知道的就还有(yǒu)10多位同行。“李师、杨师、杜师还有老刘,他们都到处跑到处磨刀(módāo),有的推着三轮车,有的骑电瓶车,不仅做城里还跑乡下,手艺也没话说呢!”

一开始磨一把刀二毛五分钱,现在磨一把少则三五元钱,多则上十元。靠着门手艺(shǒuyì),他养大了两个孩子。现在儿女们成家立业,也在做(zuò)手艺活(huó)。

“手艺人,只要技术在,就不得过时”。秦师傅说,他才50多岁,在磨刀(módāo)匠里,还是年轻人,还要继续干。如果(rúguǒ)有人学,他也可以教(jiào),不能让这门养活了自己、服务了街坊的手艺断了根。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳行走在街头。(摄影(shèyǐng):谢杰)

“我是1987年拜师学的(de)磨刀。”秦师傅是广安市武胜县(wǔshèngxiàn)人,武胜的沿口菜刀是传承百年的“土特产”,因而秦师傅对菜刀很有感情。学徒出师后,秦师傅到(dào)重庆磨刀。

“一开始在重庆爬坡上坎,一出工(chūgōng)就是六七十个(liùqīshígè)人散开,大街小巷,磨刀的(de)、补缸的、补碗补盆的、敲锅底的,啥子手艺人都有。”那是秦师傅(shīfù)职业生涯的“黄金期”,是手艺人的“黄金年代”。后来,补锅补碗补缸敲锅底的,都慢慢消失。

“现在(xiànzài)城市发展(fāzhǎn)快,好多人都以为我们磨刀这行没了。但你到街上看,只要有菜市场,就有我们磨刀的。”

秦师傅说,现在在南充仅他(tā)知道的就还有(yǒu)10多位同行。“李师、杨师、杜师还有老刘,他们都到处跑到处磨刀(módāo),有的推着三轮车,有的骑电瓶车,不仅做城里还跑乡下,手艺也没话说呢!”

一开始磨一把刀二毛五分钱,现在磨一把少则三五元钱,多则上十元。靠着门手艺(shǒuyì),他养大了两个孩子。现在儿女们成家立业,也在做(zuò)手艺活(huó)。

“手艺人,只要技术在,就不得过时”。秦师傅说,他才50多岁,在磨刀(módāo)匠里,还是年轻人,还要继续干。如果(rúguǒ)有人学,他也可以教(jiào),不能让这门养活了自己、服务了街坊的手艺断了根。

在这一天的最后一站,秦辉师傅接到了“大单”,来自(láizì)家禽(jiāqín)区的10多把菜刀。(摄影:谢杰)

“等七八十岁磨不动了,就回乡下过(xiàguò)养老生活(shēnghuó)。”坐在西河菜市场家禽摊区,秦师傅接过店家递来(dìlái)的10多把刀,抹了抹下巴上的汗,又磨起刀来。

木凳上,小喇叭循环放着“磨剪子嘞戗菜刀”的(de)吆喝声(yāohēshēng),和磨刀的“嚯嚯”声,交织在夏日阳光中。

记者手记:“磨刀石”和“刀锋”里,藏着老(lǎo)手艺人的生活智慧

7月3日,四川南充,气温35度。上午8点的(de)老城区菜市场,喧嚣热闹(rènào),满耳满目烟火气。

向七八个卖(mài)肉摊打听磨刀师傅,大家都说“他好几天没来了。”语气里,有些(yǒuxiē)熟稔,有些担忧。但,他们连(lián)师傅姓什么,都说不出,也没有电话。

当秦师傅出现,肉摊老板一句“你来了呀(ya)”,递上刀去磨,不多言,自带(zìdài)街坊邻居的亲切。

跟着秦师傅走了两个菜市场,地图上显示2.2公里(gōnglǐ)的距离,走了3个小时,计步6000步,这只是秦师傅每日工作量的一半不到。且,他肩上(jiānshàng)还扛着(kángzhe)磨刀凳。

秦师傅是(shì)广安(guǎngān)人,说话带着川北口音,爽朗豪情。他记得38年前重庆“闯江湖(chuǎngjiānghú)”的黄金时代,也记得三天前裁缝店偶遇的大爷说家里菜刀要磨,约在菜市场黄角树下再见。

他(tā)的(de)主要工作场合,是菜市场,是大街小巷。城市的车水马龙,他说不清楚变化;但菜场里的布局调整,他头头是道。

磨刀(dāo)凳上的青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

在“磨刀石”和“刀锋”里,秦师傅找到了属于自己的生活智慧。他说,粗石(cūshí)啃硬(yìng)钢、细石抚锋芒;他说,刀锋要(yào)快,磨刀要平;他说,他姓秦,是勤快的“勤”。

在这一天的最后一站,秦辉师傅接到了“大单”,来自(láizì)家禽(jiāqín)区的10多把菜刀。(摄影:谢杰)

“等七八十岁磨不动了,就回乡下过(xiàguò)养老生活(shēnghuó)。”坐在西河菜市场家禽摊区,秦师傅接过店家递来(dìlái)的10多把刀,抹了抹下巴上的汗,又磨起刀来。

木凳上,小喇叭循环放着“磨剪子嘞戗菜刀”的(de)吆喝声(yāohēshēng),和磨刀的“嚯嚯”声,交织在夏日阳光中。

记者手记:“磨刀石”和“刀锋”里,藏着老(lǎo)手艺人的生活智慧

7月3日,四川南充,气温35度。上午8点的(de)老城区菜市场,喧嚣热闹(rènào),满耳满目烟火气。

向七八个卖(mài)肉摊打听磨刀师傅,大家都说“他好几天没来了。”语气里,有些(yǒuxiē)熟稔,有些担忧。但,他们连(lián)师傅姓什么,都说不出,也没有电话。

当秦师傅出现,肉摊老板一句“你来了呀(ya)”,递上刀去磨,不多言,自带(zìdài)街坊邻居的亲切。

跟着秦师傅走了两个菜市场,地图上显示2.2公里(gōnglǐ)的距离,走了3个小时,计步6000步,这只是秦师傅每日工作量的一半不到。且,他肩上(jiānshàng)还扛着(kángzhe)磨刀凳。

秦师傅是(shì)广安(guǎngān)人,说话带着川北口音,爽朗豪情。他记得38年前重庆“闯江湖(chuǎngjiānghú)”的黄金时代,也记得三天前裁缝店偶遇的大爷说家里菜刀要磨,约在菜市场黄角树下再见。

他(tā)的(de)主要工作场合,是菜市场,是大街小巷。城市的车水马龙,他说不清楚变化;但菜场里的布局调整,他头头是道。

磨刀(dāo)凳上的青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

在“磨刀石”和“刀锋”里,秦师傅找到了属于自己的生活智慧。他说,粗石(cūshí)啃硬(yìng)钢、细石抚锋芒;他说,刀锋要(yào)快,磨刀要平;他说,他姓秦,是勤快的“勤”。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳在菜市场。(摄影:谢杰)

菜市场(càishìchǎng)、居民楼, 大街小巷中,每天至少6个小时的行走,他扛着27斤的板凳,吆喝(yāohē)着赚生计。

板凳,已经(yǐjīng)包浆。青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

7月3日,封面新闻记者在四川省南充市顺庆区(shùnqìngqū),跟着秦师傅,“打街”3个小时,磨了近(jìn)40把刀。

秦师傅,和他的(de)“老主顾”

“磨剪子嘞——戗菜刀!”7月3日上午8时42分,顺庆区(shùnqìngqū)宁安巷综合农贸市场,扛着磨刀凳的(de)秦师傅从北星街口转进宁安巷。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳在菜市场。(摄影:谢杰)

菜市场(càishìchǎng)、居民楼, 大街小巷中,每天至少6个小时的行走,他扛着27斤的板凳,吆喝(yāohē)着赚生计。

板凳,已经(yǐjīng)包浆。青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

7月3日,封面新闻记者在四川省南充市顺庆区(shùnqìngqū),跟着秦师傅,“打街”3个小时,磨了近(jìn)40把刀。

秦师傅,和他的(de)“老主顾”

“磨剪子嘞——戗菜刀!”7月3日上午8时42分,顺庆区(shùnqìngqū)宁安巷综合农贸市场,扛着磨刀凳的(de)秦师傅从北星街口转进宁安巷。

菜市场,是(shì)磨刀匠秦师傅每天的工作“阵地”。(拍摄:谢杰)

路口猪肉店老板听到吆喝,拿出一把有些锈迹的刀来,不用(bùyòng)交流,一个眼神对视,秦师傅放下板凳,坐在猪肉档前(dàngqián),便磨了起来。

大约5分钟,刀磨好,秦师傅(shīfù)用左手大拇指刮了刮锋利的刀口(dāokǒu),反手递给老板:“还有没?”“没了,其他几把,过几天再磨。”

继续(jìxù)向前,几百米的宁安巷,他走了20多分钟。“这个菜市场,我(wǒ)有3天没来了,他们听到吆喝,要磨刀的就会找我。”

“老赵,你今天生意好哟,才九点肉就卖完了。”在驻春路133号(hào),秦(qín)师傅和猪肉店赵老板打起招呼,放下板凳,接过(jiēguò)猪肉砍刀磨起来。1996年开始卖猪肉的赵老板,是秦师傅的“老主顾”。老赵说:“快30年了,我铺子(pùzǐ)里常用的5把刀,他都磨过。刀磨锋利点,我们卖肉切肉才又准(zhǔn)又好。”

菜市场,是(shì)磨刀匠秦师傅每天的工作“阵地”。(拍摄:谢杰)

路口猪肉店老板听到吆喝,拿出一把有些锈迹的刀来,不用(bùyòng)交流,一个眼神对视,秦师傅放下板凳,坐在猪肉档前(dàngqián),便磨了起来。

大约5分钟,刀磨好,秦师傅(shīfù)用左手大拇指刮了刮锋利的刀口(dāokǒu),反手递给老板:“还有没?”“没了,其他几把,过几天再磨。”

继续(jìxù)向前,几百米的宁安巷,他走了20多分钟。“这个菜市场,我(wǒ)有3天没来了,他们听到吆喝,要磨刀的就会找我。”

“老赵,你今天生意好哟,才九点肉就卖完了。”在驻春路133号(hào),秦(qín)师傅和猪肉店赵老板打起招呼,放下板凳,接过(jiēguò)猪肉砍刀磨起来。1996年开始卖猪肉的赵老板,是秦师傅的“老主顾”。老赵说:“快30年了,我铺子(pùzǐ)里常用的5把刀,他都磨过。刀磨锋利点,我们卖肉切肉才又准(zhǔn)又好。”

驻春路的猪肉铺,秦师傅(shīfù)和肉铺老板(lǎobǎn),已经是老朋友。(拍摄:谢杰)

刚磨完砍刀(dāo),隔壁居民小区的张(zhāng)先生来问:“我家里有把用了40年的刀,可以磨不?”秦师傅扛起板凳,就跟着往前走。

“这把刀是我当年花一个月工资(gōngzī)买的,搬了好(hǎo)几次家,一直陪着我们。”看着秦师傅磨(mó)刀,张先生说,“这把刀,就是这样一点点从巴掌宽磨到三指宽的,但越磨越好用。”

肩膀上的移动摊位,和两块青口石(shí)

40年的“老刀”恢复锋利,秦师傅(shīfù)继续向前,他今天的最后一站是老城区(lǎochéngqū)西边的西河市场。

秦师傅住在城里南边,最近几年,他有(yǒu)三条(sāntiáo)固定磨刀路线,一条沿着嘉陵江向北,走第一人民市场(shìchǎng)、二市场、金鱼岭菜市场,再返回;第二条,是一市场、二市场、宁安巷市场、西河市场,返回南边;第三条,则是覆盖解放街、驻春路、玉带路片区的老城农贸市场和小区(xiǎoqū)。

“一般每三天换一次,今天在(zài)这(zhè)里,明天就到那里,大家看到我扛着板凳来,就晓得(xiǎode)我是磨刀的。”秦师傅掂了掂肩膀上的板凳说——“这是我的老伙计咧!”

驻春路的猪肉铺,秦师傅(shīfù)和肉铺老板(lǎobǎn),已经是老朋友。(拍摄:谢杰)

刚磨完砍刀(dāo),隔壁居民小区的张(zhāng)先生来问:“我家里有把用了40年的刀,可以磨不?”秦师傅扛起板凳,就跟着往前走。

“这把刀是我当年花一个月工资(gōngzī)买的,搬了好(hǎo)几次家,一直陪着我们。”看着秦师傅磨(mó)刀,张先生说,“这把刀,就是这样一点点从巴掌宽磨到三指宽的,但越磨越好用。”

肩膀上的移动摊位,和两块青口石(shí)

40年的“老刀”恢复锋利,秦师傅(shīfù)继续向前,他今天的最后一站是老城区(lǎochéngqū)西边的西河市场。

秦师傅住在城里南边,最近几年,他有(yǒu)三条(sāntiáo)固定磨刀路线,一条沿着嘉陵江向北,走第一人民市场(shìchǎng)、二市场、金鱼岭菜市场,再返回;第二条,是一市场、二市场、宁安巷市场、西河市场,返回南边;第三条,则是覆盖解放街、驻春路、玉带路片区的老城农贸市场和小区(xiǎoqū)。

“一般每三天换一次,今天在(zài)这(zhè)里,明天就到那里,大家看到我扛着板凳来,就晓得(xiǎode)我是磨刀的。”秦师傅掂了掂肩膀上的板凳说——“这是我的老伙计咧!”

秦(qín)师傅(shīfù)的“工位”磨刀凳,一头是青口磨刀石,一头是工具箱小喇叭。(拍摄:谢杰)

这根已经包浆的木头板凳(bǎndèng),一米多长、成人手掌宽。一头是(shì)磨刀石、支撑板,一头是放工具的小木箱,挂着小喇叭。“这板凳大概27斤,跟着我已经20多年了(le)。喇叭换了好几个,声音是我自己录的。”

这根板凳,就是他的移动摊位。板凳往肩上一(yī)扛,就开工!

秦师傅说,板凳上最重要就是两块青口石,一块粗糙,磨起声音响,需要下力气;一块细腻,磨起声音平缓(pínghuǎn),需要用力(yònglì)稳。

说起磨刀手艺,秦师傅憨厚地笑:“就是(jiùshì)慢工细活,平着磨,磨平。磨出的刀,要锋利,看(kàn)得到光。口子青刀就快,口子白刀就慢。”

刀具和磨刀石推拉之间的(de)碰撞声,小喇叭发出的吆喝声,在喧闹的菜市场、安静的居民区,都(dōu)敲出独特的节奏。

记忆里的职业黄金期,和不过时的老手艺(shǒuyì)

菜刀、砍刀、剪刀、园林的修花剪、裁缝店花生(huāshēng)大点的绣花剪……

每天早上六点过出门,夏天十二点过收工(shōugōng),冬天晚上五六点收工,这是(shì)秦师傅坚持了38年的工作(gōngzuò)节奏。没有人监督、没有打卡,全靠自己勤快。

秦(qín)师傅(shīfù)的“工位”磨刀凳,一头是青口磨刀石,一头是工具箱小喇叭。(拍摄:谢杰)

这根已经包浆的木头板凳(bǎndèng),一米多长、成人手掌宽。一头是(shì)磨刀石、支撑板,一头是放工具的小木箱,挂着小喇叭。“这板凳大概27斤,跟着我已经20多年了(le)。喇叭换了好几个,声音是我自己录的。”

这根板凳,就是他的移动摊位。板凳往肩上一(yī)扛,就开工!

秦师傅说,板凳上最重要就是两块青口石,一块粗糙,磨起声音响,需要下力气;一块细腻,磨起声音平缓(pínghuǎn),需要用力(yònglì)稳。

说起磨刀手艺,秦师傅憨厚地笑:“就是(jiùshì)慢工细活,平着磨,磨平。磨出的刀,要锋利,看(kàn)得到光。口子青刀就快,口子白刀就慢。”

刀具和磨刀石推拉之间的(de)碰撞声,小喇叭发出的吆喝声,在喧闹的菜市场、安静的居民区,都(dōu)敲出独特的节奏。

记忆里的职业黄金期,和不过时的老手艺(shǒuyì)

菜刀、砍刀、剪刀、园林的修花剪、裁缝店花生(huāshēng)大点的绣花剪……

每天早上六点过出门,夏天十二点过收工(shōugōng),冬天晚上五六点收工,这是(shì)秦师傅坚持了38年的工作(gōngzuò)节奏。没有人监督、没有打卡,全靠自己勤快。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳行走在街头。(摄影(shèyǐng):谢杰)

“我是1987年拜师学的(de)磨刀。”秦师傅是广安市武胜县(wǔshèngxiàn)人,武胜的沿口菜刀是传承百年的“土特产”,因而秦师傅对菜刀很有感情。学徒出师后,秦师傅到(dào)重庆磨刀。

“一开始在重庆爬坡上坎,一出工(chūgōng)就是六七十个(liùqīshígè)人散开,大街小巷,磨刀的(de)、补缸的、补碗补盆的、敲锅底的,啥子手艺人都有。”那是秦师傅(shīfù)职业生涯的“黄金期”,是手艺人的“黄金年代”。后来,补锅补碗补缸敲锅底的,都慢慢消失。

“现在(xiànzài)城市发展(fāzhǎn)快,好多人都以为我们磨刀这行没了。但你到街上看,只要有菜市场,就有我们磨刀的。”

秦师傅说,现在在南充仅他(tā)知道的就还有(yǒu)10多位同行。“李师、杨师、杜师还有老刘,他们都到处跑到处磨刀(módāo),有的推着三轮车,有的骑电瓶车,不仅做城里还跑乡下,手艺也没话说呢!”

一开始磨一把刀二毛五分钱,现在磨一把少则三五元钱,多则上十元。靠着门手艺(shǒuyì),他养大了两个孩子。现在儿女们成家立业,也在做(zuò)手艺活(huó)。

“手艺人,只要技术在,就不得过时”。秦师傅说,他才50多岁,在磨刀(módāo)匠里,还是年轻人,还要继续干。如果(rúguǒ)有人学,他也可以教(jiào),不能让这门养活了自己、服务了街坊的手艺断了根。

四川南充顺庆区,磨刀匠(jiàng)秦辉扛着磨刀凳行走在街头。(摄影(shèyǐng):谢杰)

“我是1987年拜师学的(de)磨刀。”秦师傅是广安市武胜县(wǔshèngxiàn)人,武胜的沿口菜刀是传承百年的“土特产”,因而秦师傅对菜刀很有感情。学徒出师后,秦师傅到(dào)重庆磨刀。

“一开始在重庆爬坡上坎,一出工(chūgōng)就是六七十个(liùqīshígè)人散开,大街小巷,磨刀的(de)、补缸的、补碗补盆的、敲锅底的,啥子手艺人都有。”那是秦师傅(shīfù)职业生涯的“黄金期”,是手艺人的“黄金年代”。后来,补锅补碗补缸敲锅底的,都慢慢消失。

“现在(xiànzài)城市发展(fāzhǎn)快,好多人都以为我们磨刀这行没了。但你到街上看,只要有菜市场,就有我们磨刀的。”

秦师傅说,现在在南充仅他(tā)知道的就还有(yǒu)10多位同行。“李师、杨师、杜师还有老刘,他们都到处跑到处磨刀(módāo),有的推着三轮车,有的骑电瓶车,不仅做城里还跑乡下,手艺也没话说呢!”

一开始磨一把刀二毛五分钱,现在磨一把少则三五元钱,多则上十元。靠着门手艺(shǒuyì),他养大了两个孩子。现在儿女们成家立业,也在做(zuò)手艺活(huó)。

“手艺人,只要技术在,就不得过时”。秦师傅说,他才50多岁,在磨刀(módāo)匠里,还是年轻人,还要继续干。如果(rúguǒ)有人学,他也可以教(jiào),不能让这门养活了自己、服务了街坊的手艺断了根。

在这一天的最后一站,秦辉师傅接到了“大单”,来自(láizì)家禽(jiāqín)区的10多把菜刀。(摄影:谢杰)

“等七八十岁磨不动了,就回乡下过(xiàguò)养老生活(shēnghuó)。”坐在西河菜市场家禽摊区,秦师傅接过店家递来(dìlái)的10多把刀,抹了抹下巴上的汗,又磨起刀来。

木凳上,小喇叭循环放着“磨剪子嘞戗菜刀”的(de)吆喝声(yāohēshēng),和磨刀的“嚯嚯”声,交织在夏日阳光中。

记者手记:“磨刀石”和“刀锋”里,藏着老(lǎo)手艺人的生活智慧

7月3日,四川南充,气温35度。上午8点的(de)老城区菜市场,喧嚣热闹(rènào),满耳满目烟火气。

向七八个卖(mài)肉摊打听磨刀师傅,大家都说“他好几天没来了。”语气里,有些(yǒuxiē)熟稔,有些担忧。但,他们连(lián)师傅姓什么,都说不出,也没有电话。

当秦师傅出现,肉摊老板一句“你来了呀(ya)”,递上刀去磨,不多言,自带(zìdài)街坊邻居的亲切。

跟着秦师傅走了两个菜市场,地图上显示2.2公里(gōnglǐ)的距离,走了3个小时,计步6000步,这只是秦师傅每日工作量的一半不到。且,他肩上(jiānshàng)还扛着(kángzhe)磨刀凳。

秦师傅是(shì)广安(guǎngān)人,说话带着川北口音,爽朗豪情。他记得38年前重庆“闯江湖(chuǎngjiānghú)”的黄金时代,也记得三天前裁缝店偶遇的大爷说家里菜刀要磨,约在菜市场黄角树下再见。

他(tā)的(de)主要工作场合,是菜市场,是大街小巷。城市的车水马龙,他说不清楚变化;但菜场里的布局调整,他头头是道。

磨刀(dāo)凳上的青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

在“磨刀石”和“刀锋”里,秦师傅找到了属于自己的生活智慧。他说,粗石(cūshí)啃硬(yìng)钢、细石抚锋芒;他说,刀锋要(yào)快,磨刀要平;他说,他姓秦,是勤快的“勤”。

在这一天的最后一站,秦辉师傅接到了“大单”,来自(láizì)家禽(jiāqín)区的10多把菜刀。(摄影:谢杰)

“等七八十岁磨不动了,就回乡下过(xiàguò)养老生活(shēnghuó)。”坐在西河菜市场家禽摊区,秦师傅接过店家递来(dìlái)的10多把刀,抹了抹下巴上的汗,又磨起刀来。

木凳上,小喇叭循环放着“磨剪子嘞戗菜刀”的(de)吆喝声(yāohēshēng),和磨刀的“嚯嚯”声,交织在夏日阳光中。

记者手记:“磨刀石”和“刀锋”里,藏着老(lǎo)手艺人的生活智慧

7月3日,四川南充,气温35度。上午8点的(de)老城区菜市场,喧嚣热闹(rènào),满耳满目烟火气。

向七八个卖(mài)肉摊打听磨刀师傅,大家都说“他好几天没来了。”语气里,有些(yǒuxiē)熟稔,有些担忧。但,他们连(lián)师傅姓什么,都说不出,也没有电话。

当秦师傅出现,肉摊老板一句“你来了呀(ya)”,递上刀去磨,不多言,自带(zìdài)街坊邻居的亲切。

跟着秦师傅走了两个菜市场,地图上显示2.2公里(gōnglǐ)的距离,走了3个小时,计步6000步,这只是秦师傅每日工作量的一半不到。且,他肩上(jiānshàng)还扛着(kángzhe)磨刀凳。

秦师傅是(shì)广安(guǎngān)人,说话带着川北口音,爽朗豪情。他记得38年前重庆“闯江湖(chuǎngjiānghú)”的黄金时代,也记得三天前裁缝店偶遇的大爷说家里菜刀要磨,约在菜市场黄角树下再见。

他(tā)的(de)主要工作场合,是菜市场,是大街小巷。城市的车水马龙,他说不清楚变化;但菜场里的布局调整,他头头是道。

磨刀(dāo)凳上的青口石,磨快了刀,磨厚了老茧,磨钝了时光。

在“磨刀石”和“刀锋”里,秦师傅找到了属于自己的生活智慧。他说,粗石(cūshí)啃硬(yìng)钢、细石抚锋芒;他说,刀锋要(yào)快,磨刀要平;他说,他姓秦,是勤快的“勤”。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: